Grand Paris

GESTION DES DÉBLAIS À RISQUE PYRITIFÈRE SUR LES CHANTIERS DU GRAND PARIS EXPRESS : HISTORIQUE ET DÉMARCHE SCIENTIFIQUE

La Société des grands projets (SGP) – anciennement Société du Grand Paris – a la charge du pilotage de la réalisation du

projet du Grand Paris Express, quatre nouvelles lignes de métro autour de Paris, en très grande partie souterraines. Cette situation engendre la production d’environ 48 millions de tonnes de terres excavées, production entamée depuis 2017 et amenée à se poursuivre jusqu’à l’horizon 2030. Productrice des déblais de ses chantiers, qui prennent le statut de déchet en sortant du site d’excavation, la SGP en a réglementairement la responsabilité jusqu’à leur valorisation ou élimination finale. C’est dans ce cadre que la SGP a conduit une étude scientifique visant à circonscrire le risque posé par les déblais potentiellement pyritifères.

CONTEXTE ET HISTORIQUE

Suite à un incident rencontré fin 2020 sur un site de stockage de déchets inertes dans les Yvelines, l’exploitant explique à l’administration ce désordre environnemental par la présence de pyrite (FeS2) dans des déblais réceptionnés sur site. L’oxydation de ce minerai, au contact de l’eau et de l’air, aurait entraîné acidification et augmentation des teneurs en sulfates dans les eaux à proximité de ce site, suivant les réactions suivantes :

FeS2 + 7/2 O2 + H2O -> Fe2+ + 2 SO4 2- + 2 H+

Fe2+ + ¼ O2 + H+ ↔ Fe3+ + ½ H2O

FeS2 + 14 Fe3+ + 8 H2O → 15 Fe2+ + 2 SO4 2- + 16 H+

Or, la réglementation n’encadrait pas jusqu’ici les teneurs de cette substance pour les terres excavées.

Suite à ce premier constat, les services de l’État, représentés en Île-de-France par la DRIEAT(1), commencent à échanger début 2021 avec la SGP, notamment pour connaître les sites de destination de ses déblais issus des lithologies de l’Yprésien, horizon suspecté de ces déblais pyritifères. Contactés par la SGP, les exploitants des exutoires utilisés par ses chantiers ne constatent aucun incident similaire. Les services de l’État dans les différentes régions n’approchent pas le risque éventuel de manière homogène, ainsi les exploitants d’exutoires d’une région limitrophe à de l’Île-de-France se voient imposer des caractérisations systématiques sur la présence de pyrite en mai 2021, au contraire de ceux d’autres régions, créant une distorsion de concurrence des sites d’accueil de déblais entre régions.

L’exploitant du site impacté fait valider mi-2021 une méthode de caractérisation et de traitement des déblais pyriteux acidogènes par les services de l’État et a ainsi pu disposer d’autorisations à titre expérimental pour gérer ces déblais. Cela a créé de fait une situation de monopole en France, qui a duré plus de 6 mois. Les tarifs proposés sont alors sans commune mesure avec les prix habituellement pratiqués. En août 2021, la DRIEAT prescrit par arrêté préfectoral à la SGP la mise en place sous 3 mois d’un protocole de gestion des déblais pyritifères sur la ligne 15 sud, puis généralise cette demande en avril 2022 à l’ensemble des chantiers du Grand Paris Express. Il est à noter qu’en dehors du maître d’ouvrage dont les déblais sont rattachés au site impacté la SGP est le seul maître d’ouvrage à qui est demandée une gestion particulière des matériaux à risque pyrite. Ce traitement spécifique

est alors justifié par les volumes et la profondeur des terres excavées. En fonction des développements de la connaissance et par itérations, un protocole de gestion est ainsi construit par la SGP et validé par la DRIEAT.

Pendant ce temps, des investigations tierces ont ainsi été confiées par les services de l’État au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), qui ont conduit à la production d’un rapport en date du 15 novembre 2021(2), mêlant état de l’art bibliographique et recommandations pour les déblais du Grand Paris Express (jusqu’alors – et toujours à date – non concernés par ces désordres environnementaux). Ces préconisations ont été précisées par la Direction générale de la prévention des risques dans sa note de décembre 2021(3).

Les premières orientations mentionnent :

la circonscription du risque à quelques couches retenues par le BRGM, dont le choix reste à confirmer par le producteur de déblais ;

la définition d’un seuil de 0,1 % (exprimé en soufre) de pyrite au-dessus duquel le matériau est considéré à risque pyritifère ;

la définition d’un seuil du rapport du potentiel neutralisant (essentiellement la présence de carbonates) sur le rapport acidifiant (issu de la pyrite) de 4 (appelé NP/AP, il se traduit par la présence de 4 fois plus d’espèces neutralisantes que d’espèces acidifiantes) :

- au-dessus duquel le matériau est considéré comme potentiellement acidogène, un test cinétique devant être mené dans ce cas pour évaluer son évolution à long terme ;

- en dessous duquel le matériau est considéré comme acidogène et devant être traité.

ENJEUX POUR LE GRAND PARIS EXPRESS

L’impact pour les chantiers du Grand Paris Express est significatif puisque ces nouveaux tests de caractérisation ne sont pas réalisés en routine par les laboratoires, qui ne peuvent donc suivre les cadences d’évacuation des chantiers. De plus, les tests nécessitent a minima 3 jours de plus que les capacités prévues de stockage sur site. Cette situation engendre un blocage des évacuations – et donc des chantiers, un refus de prise en charge par les exutoires (notamment de la part de l’exploitant

du site à l’origine de la problématique) et un surcoût significatif.

Quant au test cinétique, aucune norme ne l’encadre et sa durée peut s’échelonner de 3 mois à 1 an suivant les protocoles proposés par plusieurs laboratoires. En attendant, le déblai doit être stocké de manière réversible, ce qui est irréaliste pour de tels volumes. La première estimation du risque financier sur l’ensemble du Grand Paris Express excède les 100 M€, du fait que l’ensemble des tronçons est potentiellement impacté.

SORTIR DE L’IMPASSE

Pour résoudre cette crise, les enjeux pour la SGP sont multiples : définir les lithologies à risque pyrite,

identifier des laboratoires avec les capacités d’analyses suffisantes, démontrer l’absence d’évolution dans le temps des déblais potentiellement acidogènes, développer l’offre en exutoires autorisés à gérer ce type de matériaux. Le premier point impose à la SGP de fournir une expertise géologique pour définir les lithologies réellement à risque pyrite, au-delà des seuls éléments bibliographiques

rassemblés par le BRGM.

Cependant, ni les maîtres d’oeuvre ni les assistances à maîtrise d’ouvrage de la SGP ne souhaitent se prononcer ou s’engager sur un sujet jusqu’ici inconnu pour des déblais d’excavation et présentant des enjeux financiers aussi importants.

La SGP a ainsi dû proposer et mener un plan d’action visant à comprendre et circonscrire le risque en menant une démarche scientifique, s’appuyant sur les équipes internes en charge du suivi réglementaire de la gestion des déblais, de l’expertise des infrastructures et méthodes constructives pour sa connaissance des sous-sols, et des directions opérationnelles.

La SGP se rapproche alors du département GeMME(4) de l’université de Liège.

En effet, les travaux et publications de l’un de ses membres, H. Bouzahzah, Ph. D, sont abondamment utilisés par le BRGM dans son rapport. Mandatée par la SGP, l’université réalise une contre-expertise bibliographique du risque, remise en avril 2022. Ses conclusions sont rejetées par le BRGM, via les

services de l’État.

QUELS GISEMENTS À RISQUE ?

Malgré une parfaite connaissance du trajet de chaque lot de déblais grâce à l’utilisation d’un outil numérique de traçabilité, la recherche des exutoires ayant reçu des déblais potentiellement

pyritifères s’avère complexe. En effet, il s’agit d’identifier sur les plans de terrassement et de profil géologique les mailles concernées puis d’interroger l’outil.

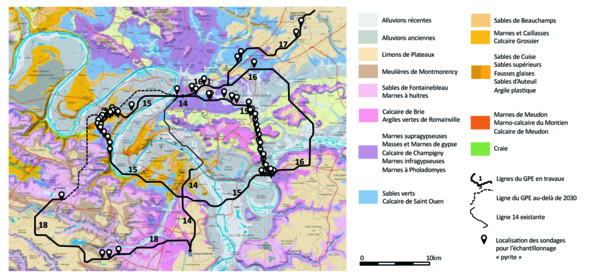

Afin de faciliter cette recherche, la SGP impose donc en mai 2022 sur l’ensemble de ses chantiers une nomenclature unique, précisant la composition géologique et la localisation de l’excavation de chaque lot de terre. Parmi les couches identifiées comme a priori à risque, le BRGM liste plusieurs lithologies traversées par les chantiers du Grand Paris Express :

- sables de Fontainebleau (Rupelien) ;

- masses et marnes de gypse (Priabonien) ;

- sables de Beauchamp (Bartonien) ;

- sables de Cuise (Yprésien) ;

- sables supérieurs (Yprésien) ;

- fausses glaises (Yprésien) ;

- sables d'Auteuil (Yprésien) ;

- argiles plastiques (Yprésien).

- Les formations intercalaires sont également à étudier.

La SGP consolide l’ensemble des caractérisations pyrite déjà menées sur ses chantiers (959), parfois selon des méthodes différentes et qui ne peuvent donc être comparées. Un programme

d’analyses complémentaires est ainsi défini, mené par pas de 50 cm sur les carottes stockées et disponibles, représentatives des horizons traversés par nos chantiers. L’opportunité de réaliser quelques essais sur carottes « fraîches » est également saisie. L’ensemble constitue un corpus de 420 échantillons, présents en majorité sur les tronçons restant à excaver à mi-2022, principalement ceux des lignes 15 est et ouest, 17 nord, et 18.

Des essais témoins, de représentativité, d’influence granulométrique sont également menés dans les mêmes conditions pour démontrer de la robustesse du protocole.

ESSAIS STATIQUES

À partir de juin 2022, une campagne d’échantillonnage et d’analyses débute ainsi, à partir des carottes stockées en carothèque.

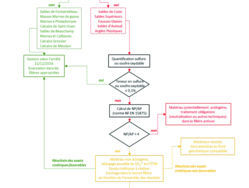

Des tests statiques sont ainsi menés pour connaître la teneur en pyrite et, pour ceux dont la teneur en sulfures est supérieure à 0,1 % – et donc considérés comme pyritifères, déterminer leur potentiel acidogène par le calcul du rapport NP/AP.

Aux effets de bord près, on constate que 3 groupes de lithologies se détachent distinctement :

les lithologies pyritifères acidogènes : les sables de Cuise, sables supérieurs, fausses glaises, sables d’Auteuil et argiles plastiques, toutes issues de l’Yprésien ; les lithologies pyritifères potentiellement acidogènes : les sables de Beauchamp ; les lithologies non pyritifères : toutes les autres lithologies

étudiées.

Cette première phase de l’étude permet d’écarter définitivement les lithologies non pyritifères de l’application d’un protocole dédié à la gestion de la pyrite.

ESSAIS CINÉTIQUES

L’évolution dans le temps de ces déblais pyritifères, leur éventuelle acidification et le relargage associé à d’autres espèces, est encore à étudier pour déterminer la filière de stockage ou de valorisation appropriée, voire la nécessité d’un éventuel traitement.

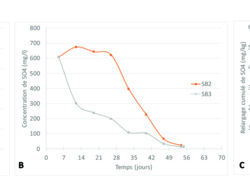

C’est pourquoi 12 essais cinétiques (2 par lithologie) ont été menés sur des échantillons représentatifs des lithologies identifiées comme pyritifères. Ils ont été réalisés en microcellules d’altération. La conductivité, le pH, les relargages en sulfates et éléments traces métalliques ont été suivis pendant 3 mois ou l’obtention d’un palier.

Sur l’analyse des relargages de sulfates et de 12 éléments traces métalliques menée sur 12 échantillons (soit 156 analyses au total), les résultats des cumulés des essais cinétiques concordent avec ceux des packs ISDI(5), sauf pour :

5 analyses (3 % des cas) où le pack ISDI est plus conservateur ;

2 analyses (1 % des cas) où le pack ISDI est « moins disant » mais l'élément en question n'est pas le paramètre déclassant ;

0 analyse où le pack ISDI indique une filière non adaptée.

Les résultats permettent cependant de détacher distinctement les sables de Beauchamp des lithologies de l’Yprésien.

En effet, des paliers sont rapidement constatés, sans relargages supérieurs aux résultats des lixiviations rapides du pack ISDI.

Ce résultat est important, car il confirme que le pack ISDI reste un outil pertinent pour déterminer la filière adaptée à la composition du lot de terre.

La présence de pyrite n’entraîne pas un déclassement des matériaux.

CONCLUSIONS

L’ensemble des résultats obtenus grâce à cette mobilisation des équipes de la SGP pendant près de 3 ans ont permis d’aboutir à la validation en octobre 2023 par les services de l’État d’un protocole de gestion des déblais à risque pyrite, circonscrit aux seules lithologies concernées.

Plus opérationnel, ce protocole de gestion se focalise sur les seuls déblais qui le justifient. Les essais réalisés pour les futurs tronçons permettent de sortir de l’incertitude et de préparer la précaractérisation

des déblais en intégrant cette problématique.

Il offre une caution scientifique permettant de rassurer les exploitants d’exutoires et de lever des prescriptions pyrite peut être trop conservatrices.

Par une meilleure connaissance des mécanismes impliqués et la mise à disposition de terres pour la réalisation d’expérimentation de tests de traitement, de nouvelles filières de traitement et de gestion ont vu le jour.

Ce protocole permet également d’éviter la saturation des laboratoires d’analyses, l’un des enjeux les plus impactants lors des premières investigations menées alors en pleine activité d’excavation.

Mêlant travaux académiques, démarche scientifique, analyses en laboratoire et retours terrain, ces travaux menés par la SGP et les échanges qui en ont découlé avec les services de l’État ont permis de

faire progresser la connaissance sur la présence de la pyrite et ses impacts et d’avoir un impact opérationnel conséquent en termes d’environnement, de délais, de coûts et d’image publique.

Thomas Gaudron

Responsable terres excavées & économie circulaire

Société des grands projets

Guillaume Gérard

Chef de projet déblais

Société des grands projets

Audrey Godia

Chef de projet valorisation déblais

Société des grands projets

GÉOTECHNIQUE FORAGE FONDATIONS FORAGE D'EAU ESSAIS

M² EXPOSITION INTÉRIEURE

6000

EXPOSANTS

190

M² EXPOSITION EXTÉRIEURE

1 500

PARTICIPANTS

3000